【遺留分とは?】もらえる割合と計算方法を具体例で解説(相続パターン別)

「この記事の監修:弁護士 宮内 裕(宮内法律事務所)」

相続の話題でよく耳にする言葉の一つに「遺留分」があります。

遺言書があっても「遺留分を侵害している」「遺留分侵害額請求をされた」といったトラブルが起こることがあり、相続問題を考えるうえで避けて通れない制度です。

しかし、遺留分がどのようなものなのか、誰にどれくらい認められるのかを正確に理解している人は意外と多くありません。

この記事では、遺留分の基本的な仕組みから、具体的な割合、注意点までを詳しく解説します。

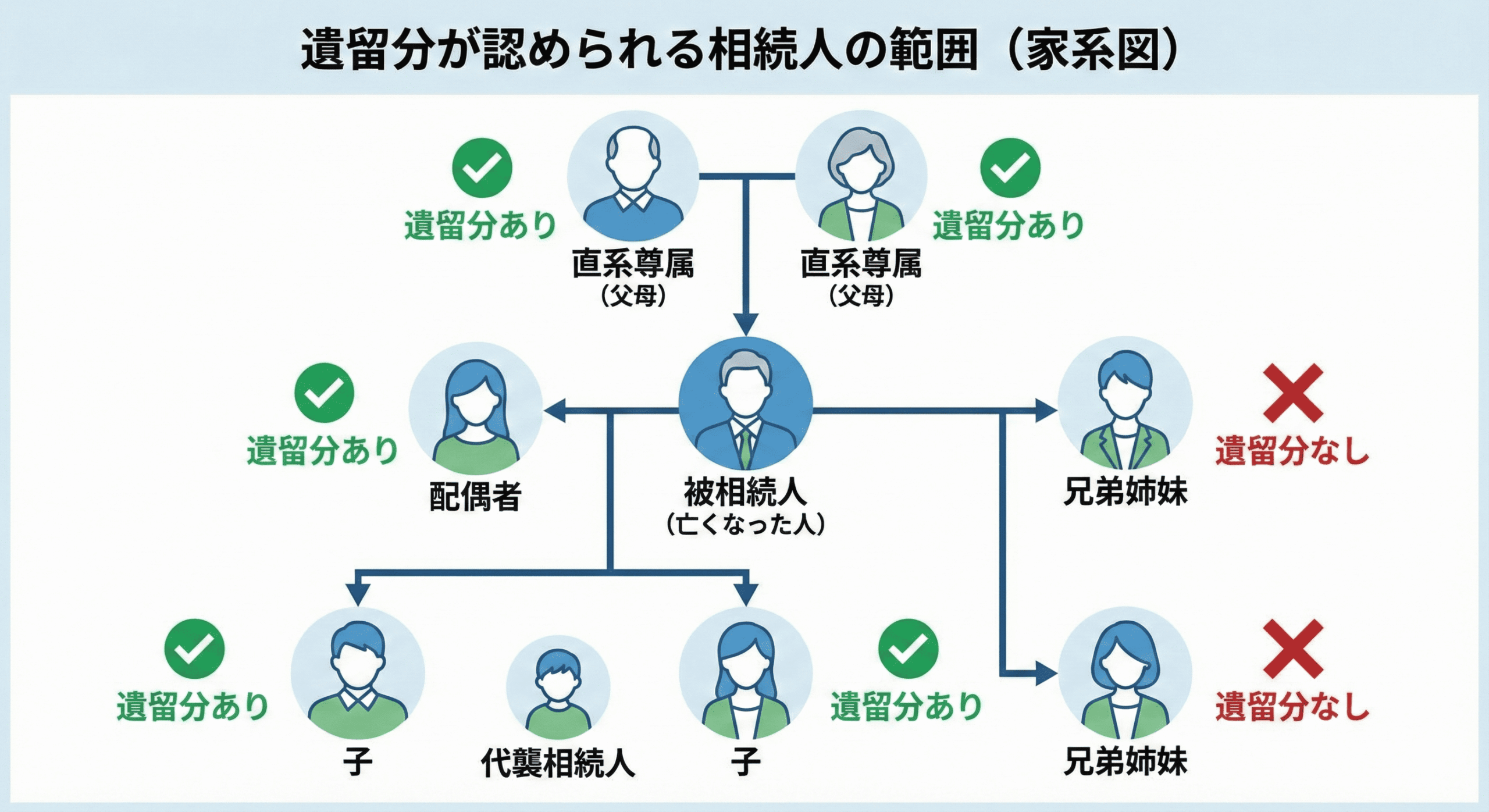

そもそも自分が「遺留分」の対象者かチェック

遺留分とは、遺言の内容に関わらず、相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。しかし、相続人なら誰でももらえるわけではありません。まずは、あなたに請求権があるのかこの図で確認しましょう。

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の生前贈与や死因贈与、遺贈があったとしても、一定の相続人に対して法律上保障されている相続財産の割合のことです。

被相続人は、原則として自由に財産の分け方や処分を決めることができます。そのため、相続人1人に全財産を渡したり、相続人以外の第三者に財産を渡すこともできます。しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、特定の相続人が全く財産を受け取れないという不公平な結果が生じる可能性があります。結果、残された配偶者などの生活保障ができなくなる恐れがあります。

そこで、被相続人と特に身近な立場にある相続人については、最低限の取り分を確保する制度として遺留分を定めています。

遺留分は「相続人の生活保障」を目的とした制度といえます。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、すべての相続人ではありません。具体的には、次の相続人に限って遺留分が認められています。

- 配偶者

- 子(代襲相続人を含む)

- 直系尊属(父母や祖父母)

一方で、兄弟姉妹には遺留分はありません。

そのため、「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、兄弟姉妹から遺留分の主張をされることはありません。

また、遺留分が認められている相続人が相続欠格や廃除、相続放棄によって相続権を失った場合には、遺留分も失います。

※ここでいう「兄弟姉妹」とは、被相続人から見た兄弟姉妹をいいます。

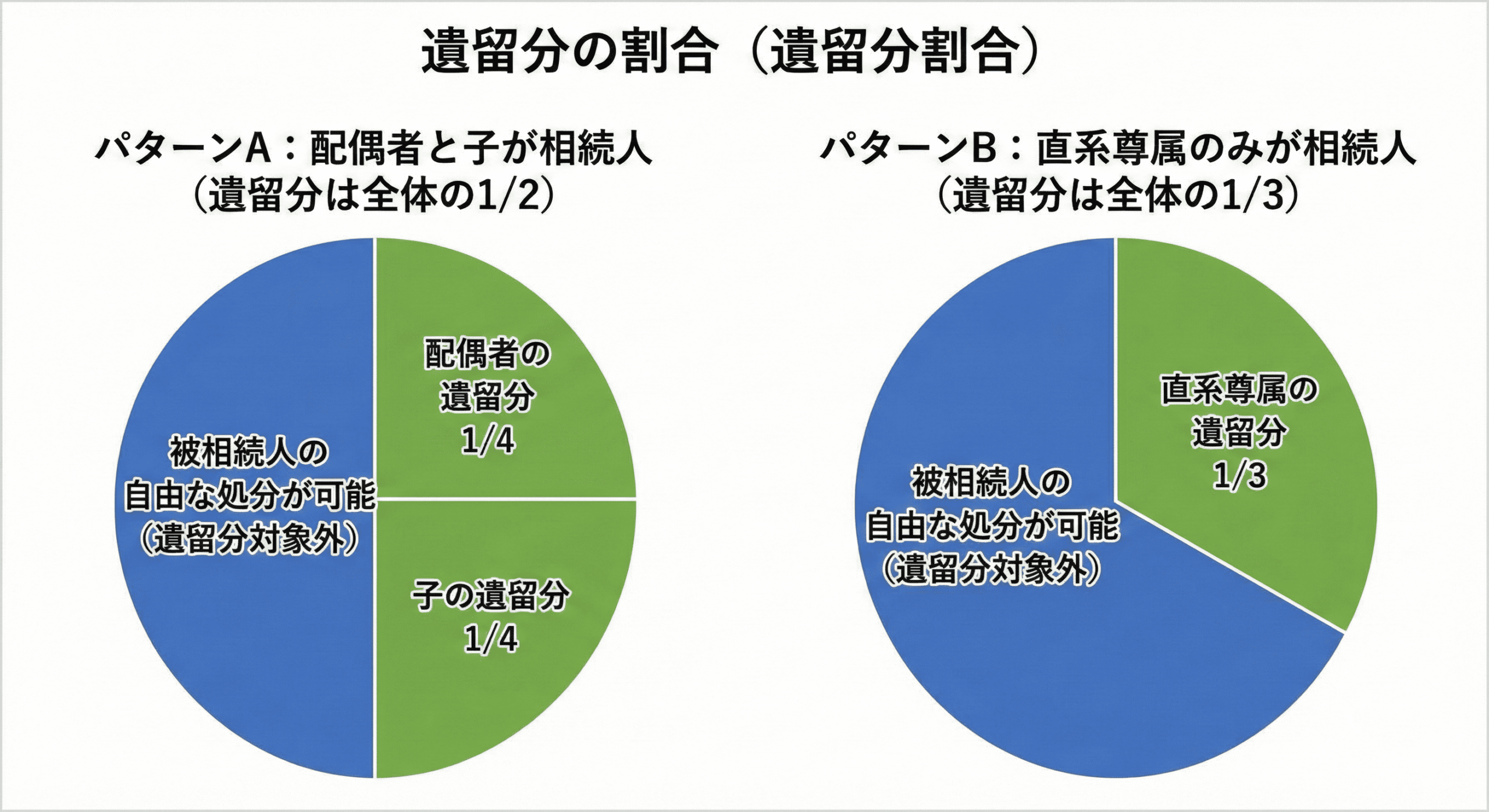

遺留分の割合

遺留分の割合(遺留分割合)は、相続人の構成によって異なります。

直系尊属(親や祖父母)のみが相続人の場合

3分の1が遺留分割合となります。

それ以外の場合(配偶者や子がいる場合)

2分の1が遺留分割合となります。

この「遺留分の総額」を、各相続人の法定相続分に応じて分けたものが、個別の遺留分割合となります。

そして、他の相続人が遺言や生前贈与を受けたことにより特定の相続人が遺産から分配を受ける金額が「遺留分」を下回る場合、「遺留分が侵害された」ということになります。

【パターン別】あなたの遺留分は何分の1?

遺留分として請求できる割合は、相続人の組み合わせによって決まります。難しい計算式の前に、まずは自分がどのパターンに当てはまるか、円グラフで視覚的に把握しましょう。

遺留分が侵害されるとはどういうことか

遺言や生前贈与によって、ある相続人が遺留分に満たない財産しか受け取れない場合、その相続人は「遺留分を侵害されている」状態になります。

典型的な例としては、次のようなケースです。

- 全財産を特定の子1人に相続させる遺言

- 長年介護をしていた子に多額の生前贈与をしていた

- 再婚相手にすべての財産を遺贈した

このような場合、遺留分を侵害された相続人は、以下の「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

実際に遺留分が侵害された場合には、遺留分侵害額請求という手続きが必要になります。具体的な方法や注意点はこちらで解説しています。

遺留分侵害額請求とは

遺留分を侵害された相続人は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求める権利を有します。

遺留分侵害額請求ができる額は、以下の計算で行います。

遺留分額の算定

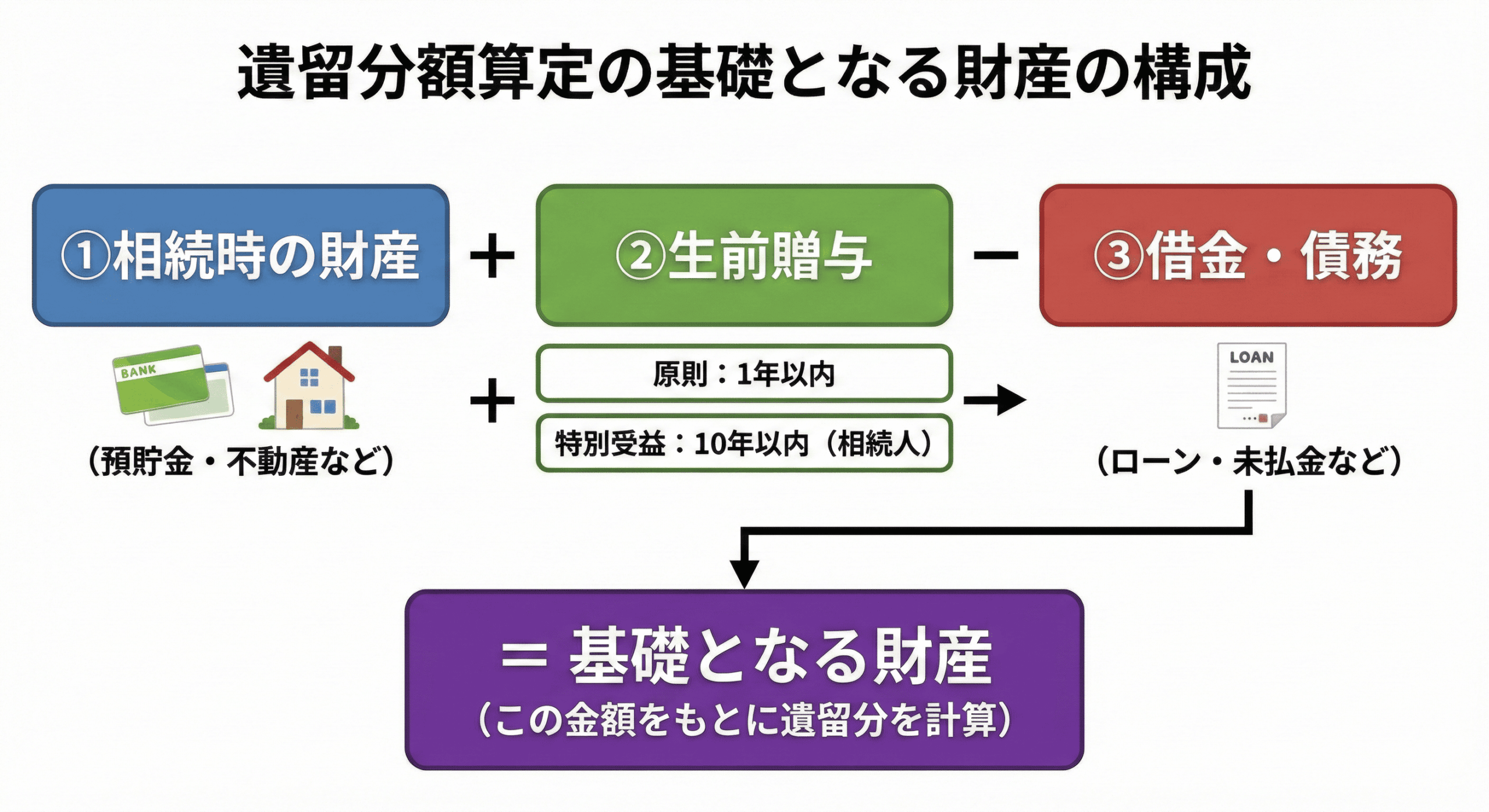

遺留分を計算する際は、単純に相続開始時の財産だけを見るわけではありません。まずは遺留分額を計算します。遺留分額は次の式で算出します。

遺留分額=(相続開始時の財産+生前贈与された財産の価額−相続債務)×遺留分率

このうち、(相続開始時の財産+生前贈与された財産の価額−相続債務)の部分を「遺留分額算定の基礎となる財産」といいます。

※生前贈与について

原則として、被相続人の死亡前から1年以内にされたものが対象となります。ただし、「相続人への特別受益(死亡前10年間にされたもの)」「遺留分を侵害することを知って行われた贈与」については、1年より前のものも加算されます。

遺留分の計算方法(具体例)

(事例設定)

- 相続人:妻と子2人

- 相続財産:不動産3,000万円、預金1,000万円

- 債務:なし

- 生前贈与:長男へ500万円(特別受益)

- 遺言:「全財産を長男へ相続させる」

(2)基礎財産の算出

まずは基礎財産の算出をします。本事例の遺留分額算定の基礎となる財産は、

3,000万円 + 1,000万円 + 500万円 = 4,500万円

となります。

(2)法定相続分

配偶者と子の相続事例では、法定相続分は配偶者、子それぞれ1/2ずつとなります。本事例では妻と子2人であるため、

- 妻:1/2

- 子2人で1/2を均等 → 各子:1/4

となります。

(3) 各人の遺留分

ここでは遺留分率を計算します。遺留分率は次の式でにて算出。

遺留分率=遺留分権利者全員の遺留分率×法定相続分

本事例では「直系尊属のみが相続人の場合」にはあたらないため、遺留分権利者全員の遺留分率は1/2となります。そして、法定相続分は上記で算出した通り妻1/2、子1/4ずつです。

よって、

- 妻:4,500万円 × 1/2 × 1/2 = 1,125万円

- 子:4,500万円 × 1/4 × 1/2 = 562万5,000円

が遺留分額となります。

(4) 遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求権は、侵害額がある場合に行使することができます。この侵害額は、以下の式で計算します。

侵害額=遺留分額-(相続により得たプラスの財産+特別受益額-相続により承継した債務額)

今回の事例では、遺言により全財産を長男が取得(長男は4,000万円+贈与500万円)しており、次男と妻は何も取得していないため、上記の式にあてはめると

- 妻:侵害額=1125万円-(0+0-0)=1,125万円

- 次男:侵害額=562万5,000円-(0+0-0)=562万5,000円

となり、その分の遺留分侵害額請求権を行使することができます。

このように、相続財産から受け取ることのできる額が1000万円単位で変わってくることもあり得ます。

計算の落とし穴!「生前贈与」や「借金」も関係する

遺留分の計算は、亡くなった時の手元資金だけではありません。「過去のプレゼント(生前贈与)」を足し、「マイナスの財産(借金)」を引く必要があります。計算の全体像はこのようになります。

「特別受益」とはどんなもの?

特別受益とは、相続人のうちの誰かが、亡くなった人から生前にもらっていた財産です。遺留分侵害額請求のところでも少し触れましたが、特別受益のうち死亡前10年間にされたものは、遺留分額に加算されます。

どんなものが特別受益になる?

特に問題になりやすいのが生前贈与です。

- マイホーム購入資金の援助

- 結婚時の多額の援助

- 事業資金の支援

- 多額の現金贈与

単なるお小遣いレベルではなく、相続分に影響するほどの金額がポイントです。

少額の援助は通常含まれません。これらのうち被相続人の死亡前10年間にされたものは、遺留分額に加算されることになるわけです。

使い込みが疑われる場合の「財産調査」と「対処法」はこちらの記事にて解説

遺留分侵害額請求の相手方が複数いるときは?

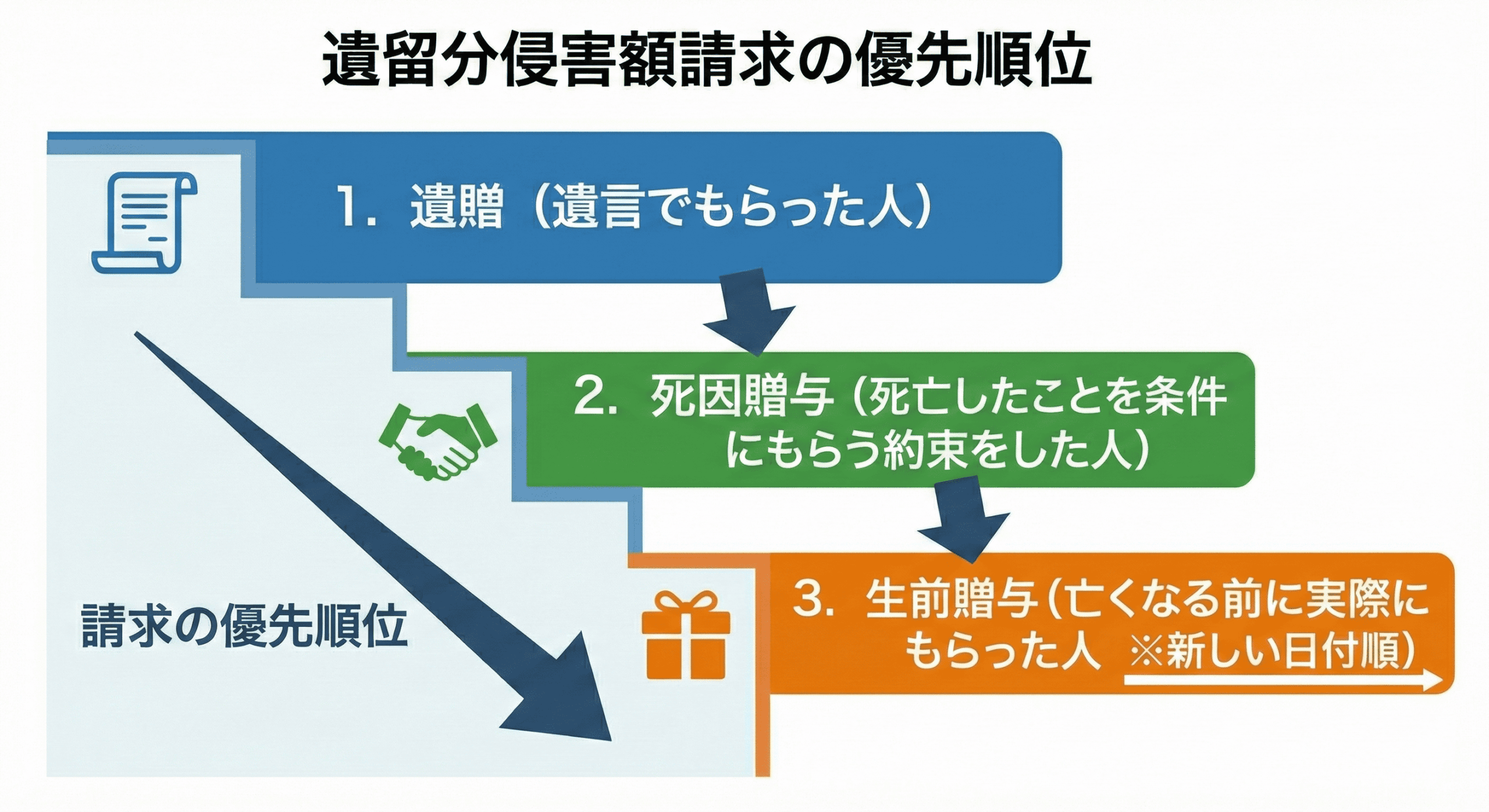

遺留分侵害額請求の相手方となりうるのは、生前贈与、死因贈与、遺贈を受けた者および、これらの包括承継人(相続人等)です。

よって、実際は複数人が遺留分侵害額請求の相手方となることも多いです。複数人いるときは、次の順序で遺留分侵害額請求がされます。

- (1)最初に対象になる人:遺贈を受けた人(受遺者)

- (2)次に対象になる人:死因贈与を受けた人(受贈者)

- (3)その次に対象になる人:生前贈与を受けた人(受贈者)

そのため、受遺者がいる場合にいきなり生前贈与を受けた人に遺留分侵害額請求されるということはありません。

生前贈与を受けた人が複数いる場合は?

生前贈与を受けた人が複数人になることもあります。ここも順番があります。「後の贈与から順に責任を負う」つまり、死亡に近い時期の贈与を受けた人ほど、先に請求の対象になります。

(例)

- 亡くなる1か月前に次男へ500万円贈与

- 亡くなる10カ月前に長女へ300万円贈与

この場合は、次男から遺留分侵害額請求されます。

遺贈を受けた人が複数いる場合は?

受遺者が複数人になることもあります。この場合は、順番ではなく受け取った財産の価額の割合に応じて遺留分侵害額請求されます。

たとえば

- Aが2000万円の遺贈

- Bが1000万円の遺贈

であれば、Aが2、Bが1の割合で遺留分侵害額請求されます。

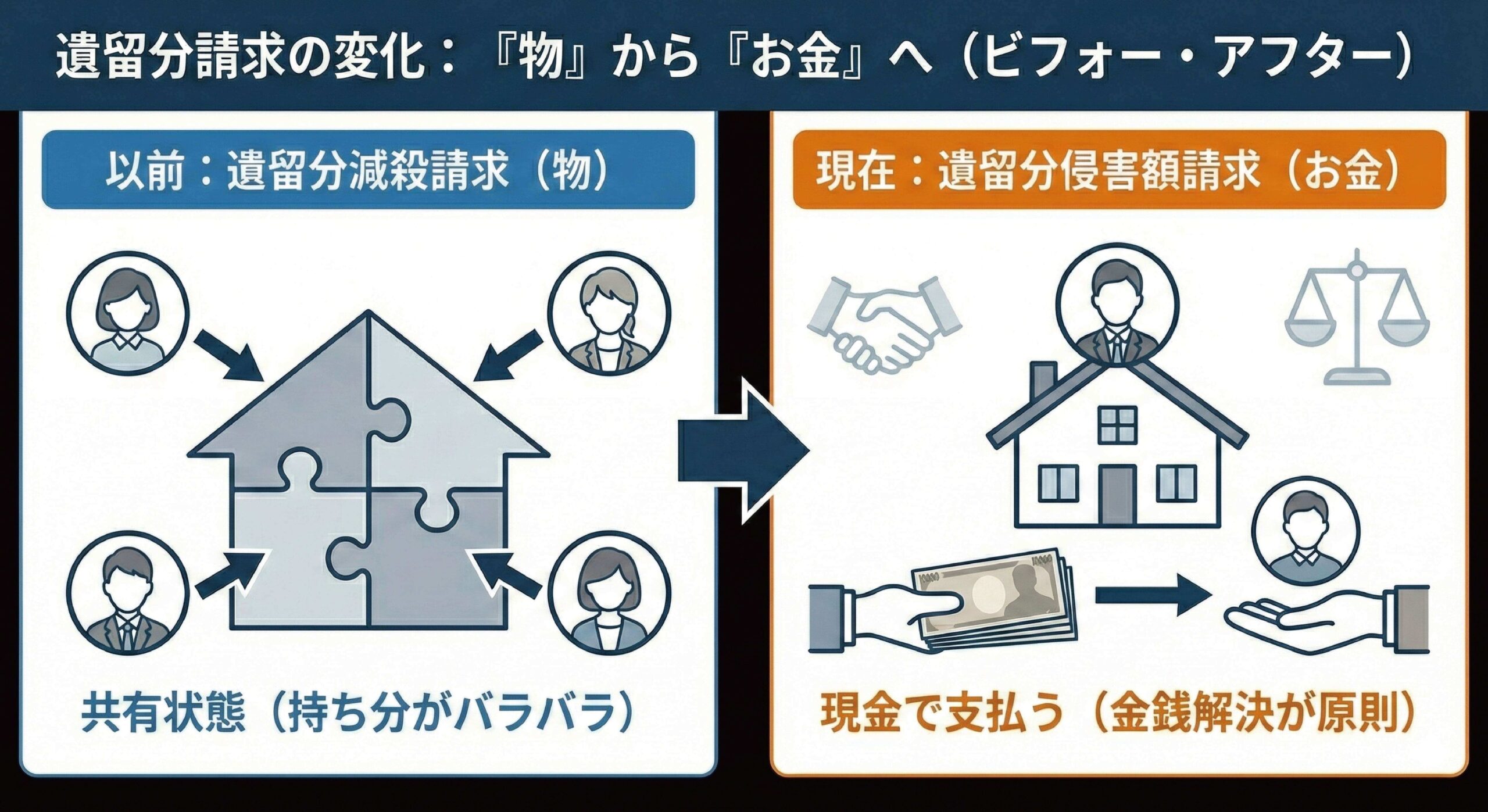

これが遺留分侵害額請求です。 以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、財産そのものを取り戻す制度でしたが、現在は金銭請求のみをすることができる制度となっています。

誰から取り戻すべき?請求には「優先順位」がある

遺留分を侵害されたからといって、誰に対して請求するかを請求する人が好きに決められる訳ではありません。民法に受遺者又は受贈者のそれぞれの負担の優先関係が規定されています。

遺贈を受けた方と贈与を受けた方がいる場合には、遺贈を受けた方から先に請求を受け、贈与を受けた方については時間的に後に贈与を受けた方から順次遡っていくことになります。

その結果、

1.遺贈 → 2.死因贈与 → 3.生前贈与

という順番で遺留分減殺請求を受けることになります。

家を売る必要はなし!現在は「現金解決」が原則

民法改正前のルール(遺留分減殺請求)では、請求の意思表示を行った時点で、所有権の一部が請求者に移転する仕組みでした。そのため、不動産の持ち分がバラバラになり、トラブルの元でした。

しかし現在は、不動産はそのままで「遺留分を侵害した部分の価額」というシンプルなルールに変わっています。

当事務所の解決事例

4億円超の相続トラブルを1000万円で和解。福岡で遺留分侵害額請求に強い弁護士

遺言によって4億円を超える財産を取得したものの、他の相続人から「遺留分を侵害している」と高額な遺留分侵害額請求を受けてしまった事例です。

対応を誤れば数千万円単位の支払いを求められるリスクもありましたが、福岡市博多区の宮内法律事務所の弁護士が介入。裁判例などを調査して不動産の評価方法や不動産からの賃料などの処分について依頼者の主張を丁寧に整理して反論した結果、最終的には約1000万円程度の支払いで円満な和解に至りました。大きな不安を抱えて相談に来られた依頼者の方にも十分ご納得頂ける結果となり、喜んで頂けました。

まとめ

遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分です。

被相続人の遺言の自由と、相続人の生活保障とのバランスを取るために設けられた重要な制度といえます。

「大切な財産を守りたい」「理不尽な請求を受けて困っている」 当事務所では、こうした相続のお悩みに寄り添い、最大限の法的サポートを行います。福岡で相続・遺留分問題にお困りなら、まずは一度ご相談ください。

【合わせて読みたい】

遺留分トラブルは「感情」と「金銭」が激しくぶつかります。

損をせず、有利に交渉を進めるための専門家選びのポイント解説はこちら

この記事の監修者

宮内法律事務所 代表弁護士 宮内 裕

(福岡県弁護士会所属 / 登録番号:第44371号)

「法的な正しさ」と「人としての納得」を両立させる。

元福岡県庁職員という、行政実務を知り尽くした異色の経歴を持つ弁護士。福岡・博多を中心に、相続・交通事故・企業法務の3分野に特化して活動中。

相続や遺産問題では、遺産分割から、高度な交渉が必要な使い込み調査・遺留分請求、複雑な事案、数億円規模の解決など相続全般を対応。

交通事故では、300件以上の対応実績で、適正な後遺障害認定と賠償獲得のため、保険会社とのタフな交渉を代行。企業法務でも、元行政職員の視点を活かし、未然に紛争を防ぐ予防法務とリスク管理を得意とする。

→ 宮内弁護士の詳しい経歴・解決実績はこちら